在动物与自然电影周看电影(图)

雅安城不大,但舒适宁静。这个夏末,来自世界各地的自然电影爱好者齐聚雅安,“2009中国·雅安熊猫·动物与自然电影周”更像是一场熊猫为自然电影爱好者举办的聚会。

记者◎李东然

电影节如今已经第二届,除了继续得到了有25年历史的法国梅尼古特鸟类电影节的大力支持,加拿大“关注地球”环保电影节此次也成为合作者,其负责人坎迪达·派特尔(Candida Tamar Paltiel)对本刊记者说:“众所周知,中国正走向强大,对世界的影响力也愈发突出,这里的动物自然电影节,对于整个地球都会产生意义。”

剧本为中心的法国流派动物自然电影

加拿大影片《伊甸园的边界:与灰熊一起居住》

梅尼古特鸟类电影节主席、IFFCC动物自然电影学校校长多米尼克·布瓦(Dominique Brouard)用《迁徙的鸟》为实例,向本刊记者介绍法国流派动物自然电影的特点。在他看来,《迁徙的鸟》之后,法国观众,尤其是年轻人对动物自然电影越来越感兴趣。法国观众对动物电影的要求往往是大制作,影片本身也必须达到他们想要的优美和精良,这似乎成为法国流派自然电影的发展趋势。

法国著名制作人贝尔纳·罗兰(Bernard Lorain)同样认为,《迁徙的鸟》对于法国动物自然电影的兴起和走向意义重大,而他自己也正是从《迁徙的鸟》的制作中,更透彻了解到法国动物自然电影的意义。

“在我心里,每一部法国动物电影都是一场忘情的狂欢,或者是一种执拗的坚持。比如我们这部《迁徙的鸟》整个拍摄周期足有三年半,迁徙也就成了我们这三年的生活主题。有一些天鹅类的鸟类,拍摄起来总是失败,我们就把微型摄影机装在它们身上,后来干脆自己孵化小鸟,因为鸟类总把最先看到的动物直接当成自己的父母,于是摄影师就要在那些小鸟出壳的时候,让小鸟一出壳就对着自己叫。”

贝尔纳·罗兰坦言,和拍摄其他任何电影一样,动物电影面临的最大困境也是对拍摄对象的掌控。“比如当时我们的一些天鹅飞到纽约的时候,突然飞散了,然后我们就要挨家挨户地打电话询问。拍摄动物电影确实常要面对意志品质测试,支撑我们度过这些考验的,就是对于剧本的忠诚。”

“你也许不会想到,法国动物电影最重要的环节是剧本,剧本准备周期非常长,有很多人参与,耗时至少两三年,并且还有边拍摄边修改的过程。”

在纪录中寻找表达的英美流派动物自然电影

加拿大影片《拯救鲁拉》是本届动物与自然电影周上关注度很高的作品,也最终斩获了观众最喜爱的“大熊猫金杯影片”。按照多米尼克·布瓦主席的区分,《拯救鲁拉》是一部典型的英美流派动物自然电影,记录了一段曲折动人的故事。

一头不幸离群的青年鲸鲁拉,因孤寂而渴望人类的友情,活力四射地追赶每一条渔船,拍打起水花和船上的孩子们嬉戏,甚至到伐木场当起免费的劳力,但这些与人类的亲密对于一头鲸的生存无疑是一种潜在的危险,同时也给人类带来麻烦,小镇上的人们爱上了鲁拉,但找不到处置和表达这份感情的方式。

历时3年,75位采访对象,350个小时的拍摄素材,苏珊娜(Suzanne Chisholm)导演却告诉本刊记者,最初只准备为CBC电视台拍一部1小时片长的电视纪录片,后来被事件的戏剧性吸引而无法脱身。“开始时,我们把《拯救鲁拉》预期为一个简单故事,准备像一般的记者那样报道这件怪事,但是后来,当我们看到那些政府官员对现状了解得有限,制定了让鲁拉不堪忍受的政策时,我们决定去尽力保护鲁拉。这就成了电影叙事的一个重大转折,并且它又发展得越来越戏剧化,镇上每个人都对该如何对待鲁拉保持自己的见解,并且很多事件的发生一次次改变了这个故事的走向。我们经历着这一切,真觉得亲历着一段传奇。”

苏珊娜导演说,她自己就住在离鲁拉出现的小镇100多公里的地方,出海时,也常看见鲁拉游过时划破水面的鳍,以及呼吸升起的薄雾。从单纯地想要记录这个人类海港“养鲸”的奇异“景致”,到接近鲁拉,爱上鲁拉,终于决心通过《拯救鲁拉》呈现那种人和动物之间源自天性的联系,所有表达,都是在拍摄过程中建立的。“这联系是一种怎样强大的力量,鲁拉甚至愿意冒着生命危险寻求它,我们也就希望通过讲述鲁拉的故事,使全世界的人能对鲸以及其他的海洋动物多一点欣赏,明白我们与动物分享的不仅仅是空气和海洋。”

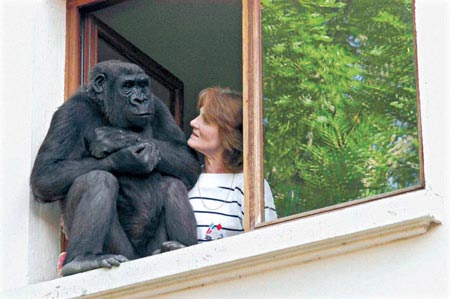

法国影片《我们的孩子黑猩猩》

中国动物自然电影《老胡与金丝猴》

相比西方,中国的动物自然电影确实尚在起步阶段,然而此次的动物自然电影周展映中,有一部国产影片《老胡与金丝猴》突出重围,不仅获得了绝大多数观众的好评,最终也以“最佳希望影片奖”胜出。这是一部读得到艰辛与付出的纪录电影,但直到本刊记者采访到导演赵燕英,才发觉,这位钻山追猴子的导演,竟也会是长发、裙装,眼睛里都是温婉。

跨越10年,进入神农架8次,每次1个半月以上,积累300小时左右的素材,《老胡与金丝猴》里有金丝猴惹人揪心的生存现状,也有“追猴人”老胡的传奇,于是总想听赵燕英讲讲影片背后的故事,可是她却对本刊记者说:“搞纪录片的人都有这样的经历,时间久了,作品就像是自己的孩子,一切都心甘情愿,我很高兴是因为我能坚持下来,欣慰的就是猴子能得到更多的保护,也祈祷这群朋友都能有更多的空间。”“做电视20多年都是像工匠一样地做活儿,但是这部纪录片叫我感到,我是第一次追着大师的脚步去创作自己的作品,有一种重新出发的感觉。比如前两天编片子的时候,素材太多,就常有编到穷途末路的感觉,为了静心就去读塔科夫斯基的《雕刻时光》,我清楚地记得那个下午,读到一章声音的表情,我当时正好要处理小猴子在树上啃竹子,而老胡在树下啃方便面的段落,大师的文字看得我心里突突地跳着,我马上把那两段画面做了声画不对位的处理。眼看着乱麻就这么解开,还衔接得如此精巧,心里甜得能漾出蜜来。在这10年里,这样类似的快乐感受远远重于那些现实的饥饿、寒冷、伤痛等等,我常常想,我怎么就有这么大的福分,竟能享受到如此的快乐!”

另一种独立精神的力量

或许,你已经产生了这样一种误解,所谓优秀动物自然电影必然是大制作、长周期的奢侈品,事实却并非如此。这次的动物自然电影周上,也颁出了名为“最佳独立精神”的奖项,荷兰导演格尔特(Geert Droppers)就凭借一部30分钟的短片《拥抱我》捧走了奖杯。

荷兰影片《拥抱我》

更令人难以置信的是,《拥抱我》拍摄周期只有2个小时,并且全部由格尔特独立完成。短片内容也相对单一,只记录和阐释了鲨鱼的所谓“静止不动”状态,可贵的是内容翔实,片中鲨鱼的倾情出演尤其叫人瞠目。

导演格尔特鼻梁上架着眼镜,身材高壮,满脸的认真和热忱,与本刊记者谈话开始,他就十分郑重地介绍了自己,不是科学家,不是生物学家,也不是电影导演,有一份十分普通的职业——电子工程师,拍摄这样一部电影的起因是作为潜水爱好者与鲨鱼的一次亲密接触。

“过去,我和大多数人有同样的偏见——当我们跳进水里,鲨鱼等在那里,等着吃掉我们。后来我真的遭遇到了鲨鱼,还是一条体长4米左右的成年鲨鱼,当我丧失一切意识等待葬身鱼腹的时候,鲨鱼反而转身游开了。后来我开始有意识地收集那些鲨鱼伤害人类的报道,让我惊讶的是,鲨鱼伤人的报道铺天盖地,却从不属实,总会另有隐情。我也找到大量的科学证据证明这样一个事实:鲨鱼并非喜欢袭击人类,甚至是排斥人类的,然而我们人类对于这种本来无害的动物似乎过于残暴了,全球的捕鲨作业,越来越现代化的捕鲨设备,使得每年鲨鱼以数百万计的速度遭到杀戮。鲨鱼又是一种生长缓慢、繁殖能力差的动物,正面临着种群数量锐减的困境,在我看来停止伤害的前提必然是要消除人们心中对鲨鱼的误解,所以我决心拍出这样一部电影。”

两张荷兰往返南非的机票,一套水下摄影设备,一些引诱鲨鱼的鱼饵,还有总共4次、每次半小时的潜水,以鲨鱼为主角的短片就这么顺利诞生了。但是拍摄完成对于格尔特心中保护鲨鱼的梦想来说只是个起点,他马上又成立了自己的保护鲨鱼基金会,在互联网上推广自己的影片,花上了自己所有的业余时间拿着《拥抱我》走遍荷兰的大中小学校园,来到所有的潜水学校,近乎执拗地说服人们:“鲨鱼是一种美丽的动物,请不要伤害鲨鱼!”

此行中国,对于格尔特来说更是意义重大,他说自己很感激在遥远的国度能有这么一个奖项颁给自己,但对他来说,更使他兴奋的是,电影节期间四川省的200所中小学校会有机会看到《拥抱我》,他一直都把中国看做自己保护鲨鱼计划版图上最重要的部分。

“我觉得直接告诉人们,你该吃什么不该吃什么意义不大,大部分人心中,鲨鱼不过就是种危险的动物,为什么要关心它们?所以我们要一步步告诉他们,鲨鱼究竟是怎么回事,它们怎么行动,怎么思考,呈现它们的美丽。鱼翅一直都是中国传统饮食中的一道大菜,人们总把它和财富相联系,却看不到这道菜背后是无数鲨鱼的生命。事实上,鲨鱼肉并不健康,鲨鱼的生长周期很长,海洋中的重金属会大量残留在鱼肉中,有时这种鱼肉甚至是危险的,但因为中国有这么庞大诱人的市场,这就使得世界上更多国家开始热衷于这门好生意,所以这已经绝对不是一个国家的问题。”

相关链接

- 超有幽默感的动物 2009-08-28 14:59

- 超萌的动物宝宝 2009-08-07 15:24

- 动物界的恩爱情侣 2009-07-27 11:30

- 动物避暑妙招百出 2009-07-10 17:01

- 小动物避暑百态 2009-07-02 13:12

- 南疆雪山上的神奇动物 2009-07-02 11:33

- 让伴侣动物成为孩子的第一个朋友 2009-06-02 13:41

- 伴侣动物儿童的益友 2009-06-02 13:33